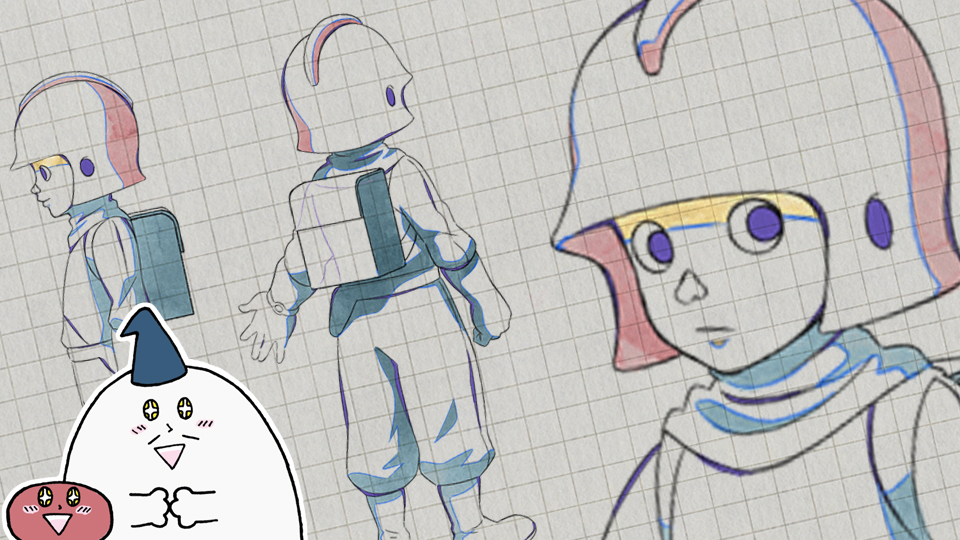

トップ画像:山田遼志『Hunter』(2017年)

巨大な獣、大口を開けた卵、瞳の存在しない群衆など、山田遼志のアニメーションには印象的なキャラクターが数多く登場する。彼らは様々な境遇にさらされており、物語が展開されていくにしたがって関係しあい、作品固有の世界を形作っていく。現代社会特有の倦怠感を主題しつつも、それを「あざ笑う※1」かのような距離感によって表現されたこれらの作品は、プリート・パルンの諷刺精神を連想させるものであり、山田との類似性は明らかだ。なぜなら「登場人物やモチーフの関係性は、複雑に絡み合うだけ絡み合いながら、その関係性についての固定した結論を持たない※2」というパルンの作風は、山田にも当てはまる特徴だからである。例えば『WAITER』(2013)において、冒頭登場する頭部を持たないキャラクターは終盤もう一度登場し、なんの脈絡もなく車のマフラーに変容してしまい、それまでの作品内で負ってきた役割を一変させてしまう。

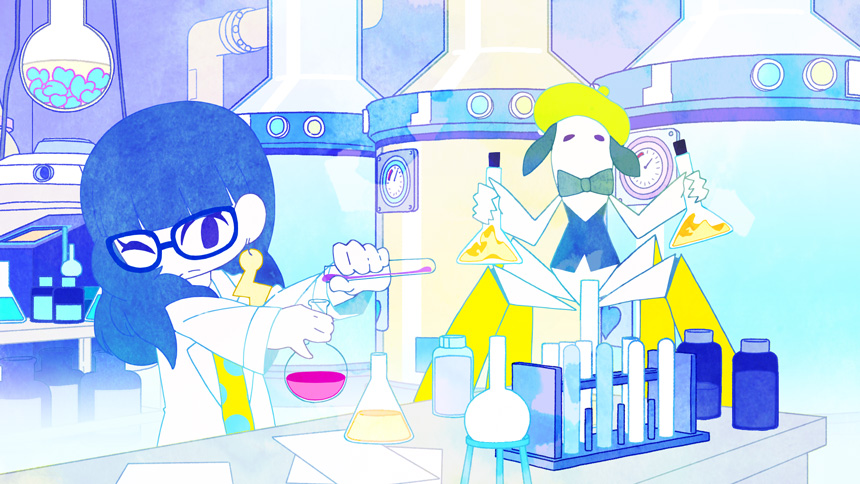

こうしたキャラクターの謎めいた振る舞いは、山田の作品に独特の歪みをもたらすことになるのだが、こうしたパルン的な不条理を、より一般化することで作品構造の強固さに昇華することに成功した作品が『Hunter』(2017)である。本作は内容の抽象度を保ちつつも、テレビというモチーフを作品内で効果的に活用することによって、メディアによって作られるセレブリティの虚像と実像の落差を描くと同時に、それを消費する大衆の愚かさの双方を諷刺する。本作は『LaLaLa,BROTHERS.』(2012)や『WAITER』といったそれまでのオリジナル作品のようにロードムービーの形式を借りることによって高められた、散文的な魅力は減じているのかもしれないが、そのような形式に甘えることなく、矛盾に満ちた社会の在り方を、印象的かつミステリアスな細部※3とともに表象することに成功したメルクマールなのである。キャリアを通じて取り組まれるこうした寓話性の付与は、本作において明確に意識され、作品の厚みとして結実した。アニメーションにとって寓話とは「人間世界の余計なリアリズムをリセットするのに有効である。人間の外見——容姿・年齢・性別・職業・社会的地位など——が生み出す情報を一切カットし、抽象的な存在となって、ある役割を演じること※4」を助ける手法である。山田の生み出すキャラクターたちも現実の世界から切り離されているからこそ、実写映像では表現することのできないアニメーションの固有性を獲得し、私たちに不可視な世界を垣間見せてくれるのだ。

ではその物語世界は、具体的にどのような内容を伴っているのだろうか。ここで取り上げたいのは夏と彗星のMV《27th》(2020)である。本作は登場人物の男が女性をモデルとして絵画制作に取り組むことを通じて、他者肖像の不可能性を寓話的に表現しているといえるだろう。こうした問題を哲学的主題として考察したジャン゠リュック・ナンシーの肖像論を、岡田温司は「固定されたアイデンティティの理想をたえず突き崩し、脱 - 自へと、脱 - 存へと、私たちを開いていく※5」ものとしてまとめている。眼差しは交差することによって自他の境界を曖昧にし、互いに影響しあっていく。《27th》は映像の中盤、男の水面にうつった顔が女性モデルへと変容していくことや「あなたと私は結局同じなんだって」という歌詞から、こうした自己と他者をめぐるアポリア(=難問)が主題となっていることがうかがえるだろう。

このように、山田はアニメーションの「人間世界の余計なリアリズムをリセット」する特徴を活用して、オリジナル作品と(一部の)クライアントワークの双方で、寓話的なストーリーテリングを発揮してきたのだが、その演出手法の確立は、作品を閉鎖的にしてしまう危険をはらんでいる。もちろん『Hunter』における作品内のいびつなエコノミーを単純に閉鎖的と言うことはできないし、それだけでも十分表現として成立している。しかし、その世界観が強固になればなるほど、そこからの脱出は難しくなってしまうだろう。King Gnu《Prayer X》(2018)のピアニストが死を「選択」せざるを得なかった理由はここにある。

しかし、山田はオリジナルとしては最新作である『FIREHEAD』(2019)において、ついにその寓話的世界の外部を志向することになった。本作は頭部を燃やし続ける一族たちが共食いを繰り広げるディストピアを、幼い主人公がどのようにそこから脱出するのかを描いた作品だ。可塑的に身体を変形させることのできる彼はその背中に翼を生やし、天に小さく穿たれた穴を目指して飛び立っていく。このシークエンスは本作屈指の見どころとなっているのだが、このことを説明するために、アニメーションにおける「飛翔」について考えてみよう。アニメーションは現実の世界のリアリズムとは無縁であるがゆえに、空中においてもキャラクターは落下せず、下に気付いた瞬間落ちていくといった独自の演出を発達させてきた※6。だがこうした演出におけるキャラクターの下降は、現実的な意味での落下とは異なっている。なぜならそこでの運動は三次元空間における下降ではなく、二次元上での下への運動にすぎないからである。だから彼らは地に足をつけていないとしても、本来的には落下しない。ゆえにアニメーションのキャラクターが物理的なリアリズムを踏まえて「飛ぶ」ためには、逆説的に「落ちる」ことによって説得力が生まれるのである※7。『FIREHEAD』における飛翔が真に迫っているのは、蝋状の翼が溶けてしまい、描かれた存在にしか過ぎないキャラクターが落下する瞬間を描いているからに他ならない。このモーメントを挟むことによって、それまでの上昇運動にリアリティが与えられ、だからこそ間一髪で石垣につかまり、天井の穴へと到達する一連の流れは、これまでの山田作品にはないカタルシスを生むのである。

映画史において上昇のモチーフは、社会的な成功とセットで表象されてきた。その最も古典的な例としてふさわしいのは、ハロルド・ロイドが主演した『要心無用』(1923)である。デパートを広告するためのパフォーマンスとしてビルをよじ上った先にロイドを待ち受けるのは、劇中の恋人だ。映画のラストで彼らはその成功を喜び、屋上で愛を誓い合う。だがこのようなハッピーエンドは『FIREHEAD』には訪れない。穴をよじ上った先に広がるのは、途方もない荒野だった。そこに争いはないものの、平坦な風景がひたすら広がっている。山田が本作のラストにおいて提示したのは、寓話の外部としての「現実」なのか、それともこれもまたひとつの「寓話」にしか過ぎないのだろうか。その判断は難しい。しかしだからこそ、主人公は走り出す。その先の「あるべき世界」を見つけるために。このように、本作はこれまでの仕事ではあまり強調されてこなかった外部への意志をストレートに表現しており、山田の作家としての変化が認められるものに仕上がっているといえるだろう。

このことは、以降に監督をしたMVであるmillennium parade《Philip》(2020)の結末が未来を予感させるものになっていることや、SIRUP《HOPELESS ROMANTIC》(2021)における実存へのフォーカスを踏まえながら考えてみると、より説得力が増してくるだろう。これらより以前のWONK《Cyberspace Love》(2017)や、キセル《ひとつだけ変えた》(2018)といったMVにおける外部性は示唆されるにとどまっており、明確にイメージ化されていないことから、『FIREHEAD』が山田のストーリーテリングの変化のきっかけとなった作品であることは明らかである※8。

クリエイティブハウス・mimoidの設立や様々なプロジェクトへの参加など、その仕事には幅広さが増し、先ごろ公開されたmillennium parade《Trepanation》(2021)では、これまでと比較してより多くのスタッフたちの力を借り、ディレクションを行った。こうした直近の山田の活動は、どのようにオリジナル作品へとフィードバックされるのだろうか。クライアントワークで発揮される個性のみならず、作家としての今後にも、引き続き注目していきたい。

※1「短編アニメーションの〈いま〉を知る——特集:山田遼志の世界」アフタートーク#2(https://www.youtube.com/watch?v=AmlxYxK_t9Q)における山田自身の発言。

※2土居伸彰『個人的なハーモニーノルシュテインと現代アニメーション』フィルムアート社、2016年、230p

※3 パパラッチによってバラバラにされてしまったカップルたちが『遊星からの物体X』(1982)を彷彿とさせるような頭部のみの状態になってしまったときに交わされる官能的な舌のもつれあいを、単なる諷刺とは水準の異なる忘れ難い細部として挙げておきたい。

※4 ササキバラ・ゴウ「浮遊するイメージとキャラクター——近代メディア史におけるまんが・アニメの位置づけ」、『新現実』4号、太田出版、2007年、256p

※5 岡田温司『肖像のエニグマ——新たなイメージ論に向けて』岩波書店、2008年、253p

※6 こうした演出は初期のディズニー作品『プレーン・クレイジー』(1928)等に見られる。

※7 詳しくは以下を参照。三輪健太朗『マンガと映画——コマと時間の理論』NTT出版、2014年、209~224p

※8 作風の変化に関連し※1であげた動画において山田は、ドイツでの留学経験が影響していることを述べている。