tampen.jp主催上映会「短編アニメーションの〈いま〉を知る——特集:大内りえ子=孤独でも自由なもうひとつのキャラバン」が2019年7月27日と28日の二日間にわたり開催された。同上映会は、「短編アニメーションの〈いま〉を知る」シリーズの一環として企画され、アニメーションをたんに「みる」だけではなく「考え」「語る」きっかけとなる場をめざした。具体的には上映後のトークにて、監督自身のみならず、三人の批評家をゲストに招いて、大内監督について多角的に論じてもらった。さらに議論を深めるために、登壇した批評家たちには後日、大内監督に関するレヴューを執筆してもらうことになっている。その第一弾として、映像作家 / 批評家の松房子によるレヴューを公開する。その他のゲストによるレヴューも順次公開を予定している。これをきっかけにして、個人アニメーションについて「考え」「語る」文化がわずかでも活性化することを願う。

相対性少女の諦観——「これでなくてもよい線」と、大内りえ子『カーテン カーテン カーテン』

松房子

イラストレーターの安西水丸は、レモンのアウトラインをどうしても捉えることができず、いっそ寝てしまった翌朝、起き抜けに引いた3本の線によって、とうとうレモンを描くことに成功した。

その3本の線に至る前に安西がたどった無数の線も、私たちから見れば十分レモン足りえたかもしれないが、彼にとっては捨てるほかない線だった、というようなことを安西の友人だった南伸坊が述べている*1。うまいかへたかではなく、作家には作家の、作品には作品のあるべき線がある。

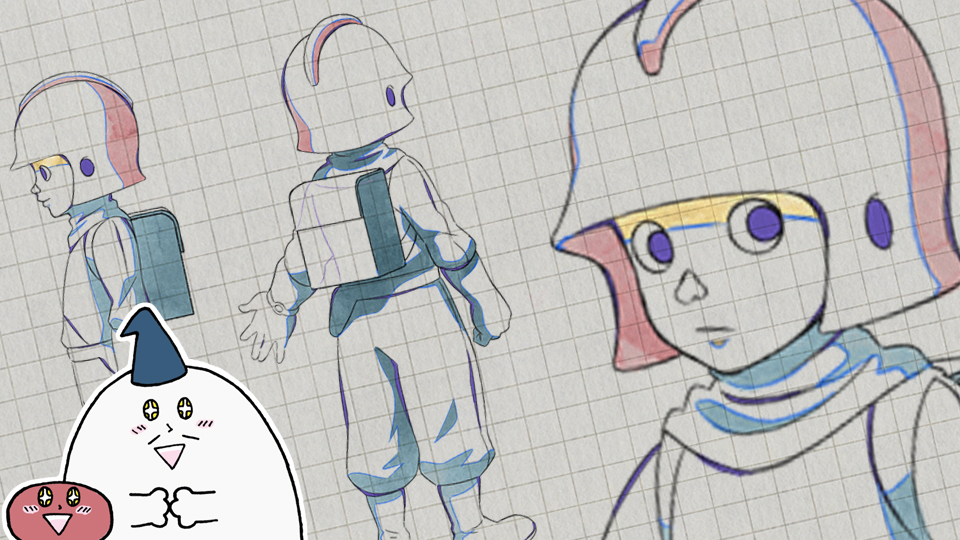

アニメーターが大変なのは、この「こう描きたい線」や「これでなくてはならない線」をイラストレーターよりも、もっとたくさん描かねばならないことである。それでも、線の質を保つための役割とシステム(キャラクターデザイン、原画、第二原画、動画…)を生み出す必要に迫られた長編アニメーションに比べれば、監督と作画者が同一人物であることが多い短編アニメーションは、比較的線の調子が保たれやすいフォーマットだといえるだろう。作家による線や画面構成に対する追求と反映が、個々の短編アニメーション作品に、凝縮された固有の世界観を付与してきた。

ところが却って新鮮なことに、短編アニメーションを複数手がける作家、大内りえ子の作品には、線や画作りに対しての執着がほとんど感じられない。それが単純に彼女の技量のなさゆえと結論づけられないのは、大内作品における「これでなくてもよい線」というものが、その作品の根底から感じ取られる「これでなくてもよい私」という主題めいた諦観と一致するためである。

●『カーテン カーテン カーテン』

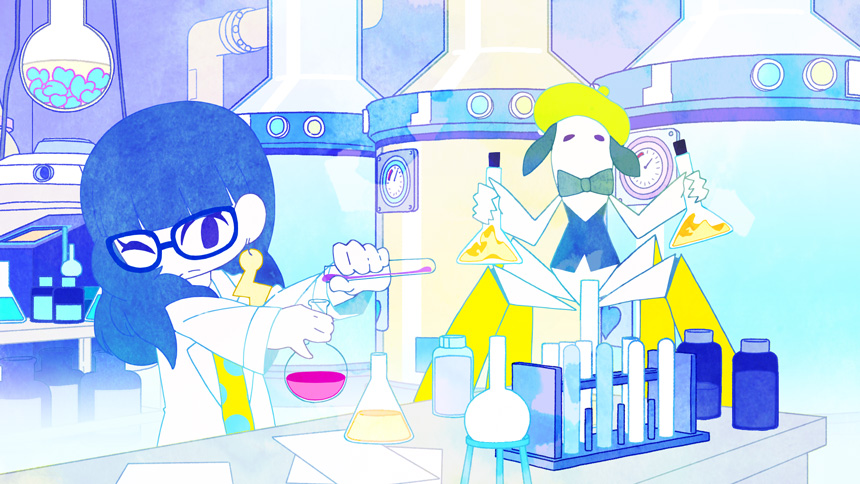

『カーテン カーテン カーテン』

2014年に作られた大内りえ子の『カーテン カーテン カーテン』は、グレースケール化されたカラーバーのカットから始まる。通常、モニタの色味や品質を確認するために用いられるカラーバーは、7色ほどの色彩を並置するカラフルなものだが、ここでは似たり寄ったりの単色的なグレーが並ぶのみである。それらが心電図の計測音とともに、等間覚に明滅する。作品タイトルも「カーテン」という1つの単語を3度繰り返すものだが、文字の並びにおいて3つの「カーテン」が識別化されることはない。

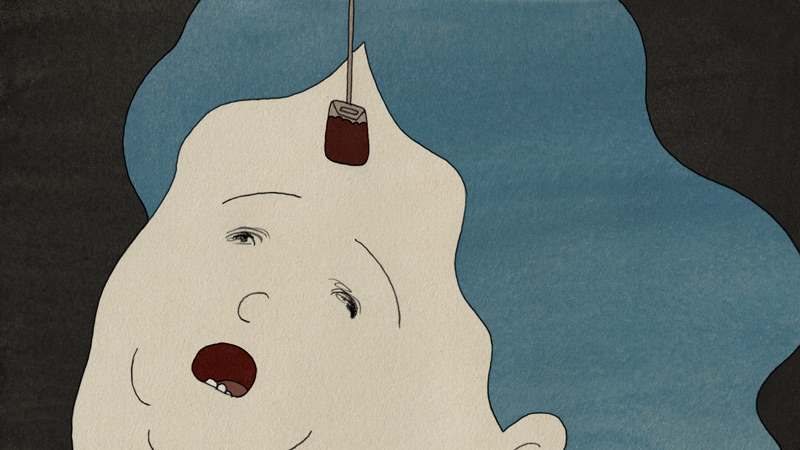

作中では、カーテンの向こう側にぼんやりと透けて見えるようなかたちで女性が登場するが、その姿はバニーガールや女学生といった記号的なコスチュームを身につけた姿に次々と変容していく。異なる衣装を身につけた人物たちは、違うといえば違うけれども、衣装さえ身につけてしまえば、誰でもそのキャラクターに成り変われるという意味で、着用者から個を剥奪していく表層的な装置を同一人物が衣替えしているようにも見える。

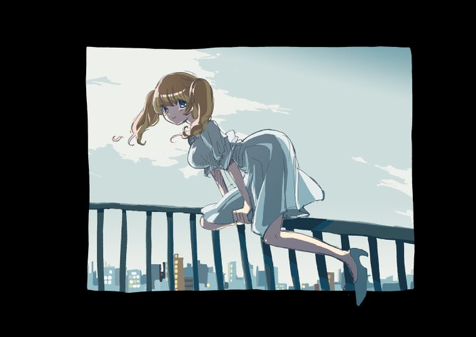

また別のカットでは、「肌を剥けば誰でも同じ骨があるだけ」を文字通り体現する少女が、複製された作画によって数体並び、同じ動きを反復してみせる。作品の最後では、色味も立体感もない線画の少女が宙に身を投げ、その命と引き換えるように心拍の停止音が鳴る中、一瞬だけカラフルなカラーバーが示される。

以上を端的にまとめてしまうと、『カーテン カーテン カーテン』は、キャラクターとして消費されることに対する少女の心身の壊死や諦観がテーマとして感じられる内容である(そしてこれらは線や動きの表現からではなく、プロットとして読み取れる事柄を述べたにすぎない)。

●『カーテン カーテン カーテン』と『ゆきすすみさりゆき』

この『カーテン カーテン カーテン』における「これでなくてもよい」という感覚は、年若い女性にとってはいくらか普遍的なものだろう。大内と同世代の映像作家、くわがたによる『ゆきすすみさりゆき』(2013年)もまた、一人の少女がつぎつぎに容姿を変貌させていく作品だった。2つの作品はほとんど同時期に作られているが、こうした価値観そのものに同時代性があるというよりかは、日々の暮らしで感じた事柄を表現しやすくなった制作環境が整った時期としての共時性のように思われる。

一方で、この2つの作品はそれぞれのタイトルが示唆するように、片方が一所に留まり続けるのに対し、片方はどんどん動いていくという対照的な側面を持っている。大内の自死さえ想像させるような描写に対し、くわがたの『ゆきすすみさりゆき』には、「これでなくてもよさ」が転じた「これもあれものよさ」、すなはち、どういった少女も魅力的だし、どれにでもなりたいし、実際どれでもあるし、という「(私/少女は)あなたが思っているよりも多様な側面を備えた人間である」ことを訴えてくるような前向きなプレゼンテーションとしての可変性がある。大内が少女の内なるものを、爪で引っ掻いた腕の傷の中をゆらめくグラフィックとして抽象的に呈するのに対し、くわがたは少女の内面の多様性を具体的な像として、実際に視覚化してみせる。

また『ゆきすすみさりゆき』は、「これでなくてはならない線」を現代的な技法に置き換えた作品でもある。たとえば『ダーティペア』(1985)のTV版オープニングの1カットでは、主人公の一人であるユリが右手をピストルのように構え、撃つ振りをしてみる一連の動作のために、ユリというキャラクターがおよそ28枚作画されているが、これは28体の少女の均質化によって一人のキャラクターが顕現している状態である。(おそらく土器手司による)このユリの動きは、前後の絵を意識しながら描かれた「これでなくてはならない線」によるものだ*2。同じように、1体の少女が描写された画面をサンプリングして次の画を生み出していく『ゆきすすみさりゆき』の技法もまた、1つ前のイメージを「これでなくてはならない」ものとして配置しながら、次のフレームを生み出している。

くわがたがこのように画面構成に対しては絶対性を維持しつつ「どれでもあるし、どれにでもなれる」少女を描いて見せるのに対し(彼女が制作した本作に関連するウェブサイトでは、「ゆきすすみもどりゆく」ことも可能である)、大内作品は、線や画作りに対する執着を手放すことによる、つくろいのなさ、裸感が、作品に痛々しさや緊張感を生じさせている。

●商業アニメーションにおける線への偏向

『ダーティペア』の例を出したのは、この作品では、ケイとユリという対照的な外見をした2人の少女が、互いに拮抗する魅力を備えるキャラクターとして表現されているのに対し*3、そうした記号的な絶対性では括ることができない視点を大内やくわがたの作品が拾いあげていることとの比較のためである。

ただ、この違いを「80年代に」「男性によって描かれた」「商業アニメーション」の女性キャラクターと、「現代に」「女性によって描かれた」「短編アニメーション」の女性キャラクターと境界分けをしても詮ない。そうした比較によっては、同じく『ダーティペア 劇場版』(1986)OPの森本晃司による卓越した線の孤高にはまるで近寄ることができない(ここで彼が描くケイとユリは、キャラクターであることから解放され、線とフォルムに回帰している)。

ところで「これでなくてはならない線」への偏向は、むしろ長編アニメーションにおいて際立つようになっている。『かぐや姫の物語』(2013年)において、鈴木敏夫を困惑させた「ずっと一人の人(田辺修)の絵でやりたいんだ」という高畑勲の切願は、彼のアニメーション哲学の実践にあたり、あまりに真に迫るものだった*4。マンガ原作の『海獣の子供』(2019年)や『ONE PIECE STAMPEDE』(2019年)もまた、五十嵐大介や尾田栄一郎の線の表現への注力が感じられるものである。

本来、線や画作りへの追求のない作品は、鑑賞者の関心を長く引き止めておくことができないゆえに未熟なものとされてきた。大内の作品には画作りに対する希薄さがありながら、多くの人を惹きつけるものとなっている。それは線を修練したり装ったりする余裕や気概のない、大内りえ子という作家の肉薄が、そのまま彼女の線に表れているからではないだろうか。そのつくろわれずに露呈される線の正直さを受け止めること、そこから彼女の作品を見るという行為が始まる気がする。

*1 南伸坊が紹介するエピソードとともに、安西によって描かれた2つのレモンが掲載されている。1つのレモンにつき、3つのストロークが見てとれる。『Coyote MOOK 安西水丸 おもしろ美術一年生』南伸坊「起きぬけのレモン」『Coyote MOOK 安西水丸 おもしろ美術一年生』(株式会社スイッチ・パブリッシング)。

*2 なにをもって「これでなくてはならない線」とするかは、描き手による主観に寄るところがある一方、これではまずい線は判別しやすい。たとえばSTUDIO4℃のCGI監督・秋本賢一郎氏が、CGの動きを単純にコマ落とししただけでは、滑らかに繋がりすぎることによる違和感が生じてしまうことや、「次の絵を想起させるような動きを一枚づつ作って繋げる」作画の重要性について述べている。「あの凄まじい映像美はどう作られたのか?STUDIO4℃が語る映画『海獣の子供』制作の裏側」(AREA JAPAN)。

*3 『ダーティペア』TV版の第一話「コンピューターの殺し方教えます」は、短髪で男勝りのケイと、長髪で一見お淑やかなユリのどちらがよい女かという問にコンピューター(人工知能)が挑むものの答えは出ないという展開がストーリーのクライマックス演出に使用されている。

*4 『ジブリの教科書19 かぐや姫の物語』( 文春ジブリ文庫)。