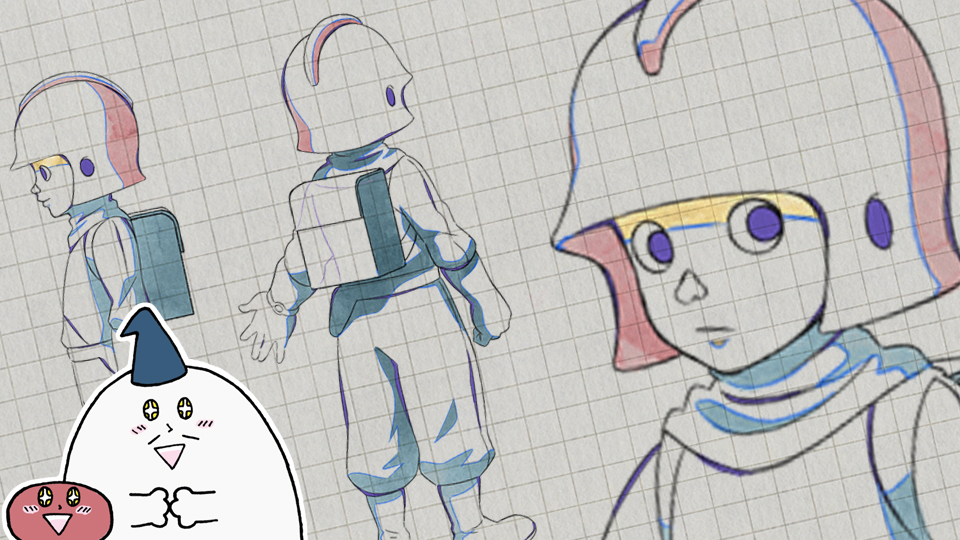

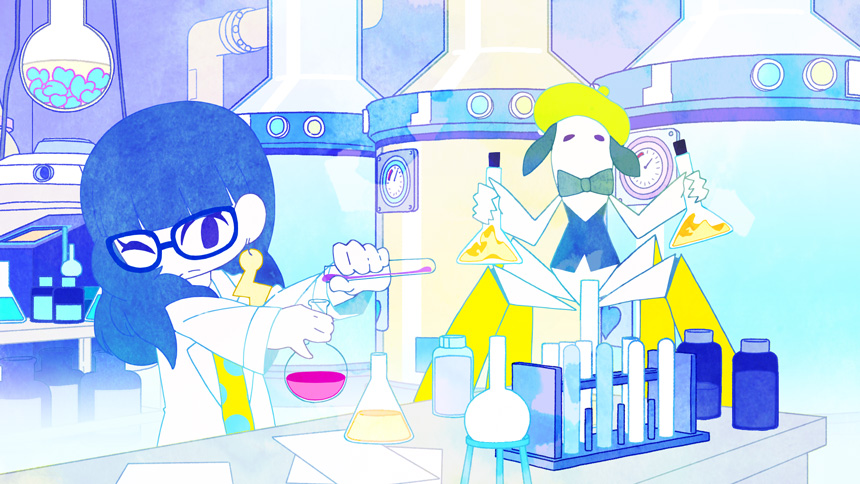

トップ画像:和田淳『マイエクササイズ』

このたびtampen.jpでは、独特の「きもちいい動き」や「間」、謎めいたストーリーテリングが特徴的な作風で国際的にも高く評価されているアニメーション作家・和田淳監督にメールインタビューをおこなった。短編アニメーションについてはもちろん、近年挑戦しているインスタレーションやビデオゲーム、教育活動や今後の新作の展望まで、多岐にわたる話題についてうかがった。和田監督の作品について、その背景のいったんを知るためのサブテキストとしても有益な内容になっている。

取材 / 構成=田中大裕

和田淳 / Atsushi WADA

1980年兵庫県出身。「間」と「きもちいい動き」を大きなテーマにアニメーション制作をおこなっている。『わからないブタ』(2010年)がファントーシュ国際アニメーション映画祭をはじめ国内外の映画祭で上映・受賞。『グレートラビット』(2012年)がベルリン国際映画祭短編部門で銀熊賞を受賞。そのほか国内外映画祭での上映・受賞歴多数。映画『私は猫ストーカー』(2009年)、『ゲゲゲの女房』(2010年)、『ディアーディアー』(2015年)ではアニメーションパートを手がけた。近年は映画以外の分野でも制作をおこなっており、2017年には自身初のインスタレーション《私の沼》を展示した。2020年にはビデオゲーム『マイエクササイズ』をローンチ予定。現在、大手前大学准教授、大阪教育大学・京都精華大学非常勤講師。

公式HP:http://kankaku.jp/

——まずは、アニメーションに関心をもったきっかけと、アニメーションを仕事にしようと決めたきっかけを教えてください。

正直、アニメーション制作をはじめたとき、アニメーションという手法に関心があったわけでも、それに関する知識があったわけでもありませんでした。もともと映像というものには興味がありましたが、キャストやスタッフとチームでつくらないといけない実写は、自分のなかでしんどいといいますか、コントロールしきれないという感覚がありました。たいしてアニメーションは、パソコンの普及でひとりでも制作できる環境にあったので、個人でつくりたかったぼくにとってはちょうどいい手法だったのです。具体的には、映像における「間」を表現したくて映像制作をはじめたので、アニメーションといっても、なにかを動かしたいとか、こんな物語を描いてみたいという欲求はなく、(動きの)タイミングやリズムで独自の「間」を描ければ満足なぼくにとっては、自分の絵で、自分のペースで、ひとりでちまちまつくることのできるアニメーションがピタッときたのです。

アニメーションを仕事にすることに関しては、いまでもアニメーションで食べていけているわけではないのでお答えすることはむずかしいです。作家性があるといえば聞こえがいいですが、クセが強いとか幅が狭いともいえるわけで、依頼仕事もたまにしますが、それで食べていけるわけではありません。誤解のないようにつけくわえておくと、それはぼく自身があきらめているからであって、個性を活かして仕事につなげている方も出てきていますし、作家性の強いアニメーションにおもしろさを感じているクライアントも増えているのではないかと思います。ぼくは自分の作風に一般的な需要がないと判断していますし、だからこそ教員の仕事をしながら自分の作品をつくりつづけようと決めました。「あきらめた」というとネガティブにとらえられると思いますが、自分に合った選択だったと思っています。というのも、アニメーションは好きですが、やりたくない仕事をしてまでアニメーションをつくりたくはないのです。もっとも大事にしているのは自分がつくりたい作品をつくりつづけることで、それを叶えるためにはどうすればいいか考えて選択をしています。とはいえ、ありがたいことに、依頼仕事などのお誘いをちょこちょこいただくことはあります。それについてはおもしろそうならやる、というスタンスでやらせてもらっています。まぁ、その影響で自分の作品があとまわしになってしまっている部分もありますが……。

——制作をするうえで念頭においていることを教えてください。また、制作スタイルについてみずからに課してしるルールのようなものはありますか?

まず、自分のなかのきもちいい動きやきもちいいシチュエーションを考えます。具体的なストーリーではなくて、なんらかの展開がおこりそうな予感や謎を残す余韻を含んだ、動きやシチュエーションを浮かべるようにしています。そうした予感や余韻をたっぷり含んだ動きこそが、ぼくの作品の根幹をなすものであり、それらをつないでいくことで見えてくる物語らしきものが作品なのだと考えています。

制作スタイルについては、残念ながらあまり特筆するようなことはないです。あるとすれば、細く均一な線で描くことでしょうか。それは単にそういう線が好きだからですが、仏画の影響も大きいかなと思います。仏画はあるかないかわからない表情や紙の質感、その世界観も含めて魅力を感じます。

——影響を受けた作家がいれば教えてください。個人的には、編集のタイミングやストーリーテリングに、イーゴリ・コヴァリョフ監督と通じる印象をもっています。

コヴァリョフは大好きです。彼の作品の「間」や「謎」は、ぼくにとっていつも刺激的だし、多少なりとも影響はあると思います。ほかにもヤン・シュヴァンクマイエルやプリート・パルンなどからも、編集の仕方や物語構成の面で影響を受けていると思います。ただ彼らのことは、アニメーション制作をはじめたあとに知りました。アニメーション制作をはじめる以前から好きで、ぼくの作品の根幹に影響をあたえているのは、松本人志と宮澤賢治です。松本人志の発想と間のつくり方、宮澤賢治の思想と懐の深さは、ぼくが生きているかぎりずっと指標としたいです。

——松本人志から影響を受けたというのは、観客からしてもとても腑に落ちます。おっしゃるように、和田監督の作品は独特の「間」が特徴的だと思います。ツッコミ不在の漫才というか、観客なのに心のなかでツッコミを入れてしまうときがあります。そういう瞬間に、ぽっと作品に没入させられる感覚があります。和田監督の作品は、たとえばディズニー作品のように、わかりやすく登場人物に感情移入させるつくりにはなっていませんが、「間」に吸い込まれるようにして、ふっと一瞬にして没入させられる瞬間があります。そうした観客の感情の動きについては、制作しながら綿密に計算していたりするのでしょうか?

基本的には、あくまでぼく自身がきもちいいと感じる「間」でつくっています。個人的な感覚を追究した先には普遍的な感覚が開けていると勝手に思っていて、それを信じてつくっているところがあるかなと思います。なので、綿密に計算はしていますが、見えない観客を思い浮かべてではなく、自分の感覚を拠り所にして構成しています。ただ「基本的に」と言ったのは、自分の感覚を信じながらも、できるだけ独りよがりにならないように客観的な視点はつねにもつように心がけています。そのあたりのバランスはむずかしく、いつも葛藤しながら制作をしています。

感情については、わかりやすく感情を表現したりすることはあまりないかなと思います。それは登場人物の表情に関してもそうで、怒ったり泣いたりといった表情をさせることはほぼなく、仮にそういう表情を見せる場面があったとしても、基本的には無表情で表現するようにはしています。無表情は、仏画もそうですが、少ない情報からさまざまな感情や状況を読み取ることがもとめられます。それが観客の主体性をうながして、考えながら観てもらうことにつながるのではないでしょうか。僕としてはそこに魅力を感じますし、うまくいけば観客に没入してもらえるかなと考えています。

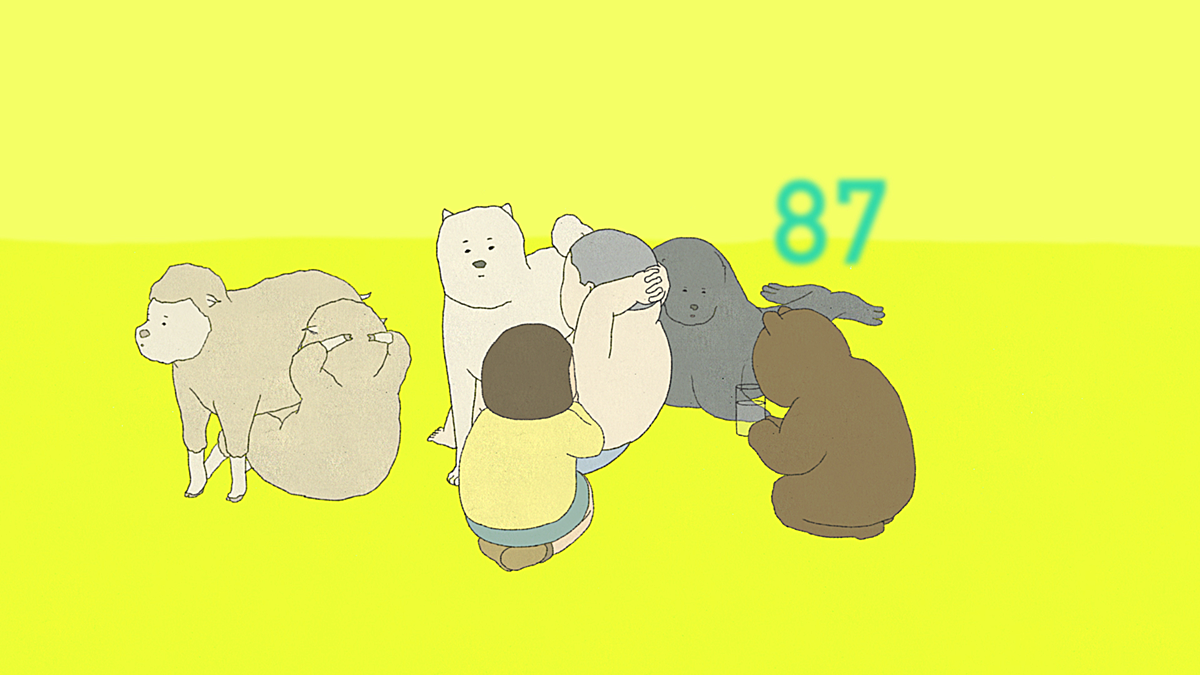

——和田監督の作品には、重要なモチーフとして動物がかならずといっていいほど登場しています。動物を登場させる理由を教えてください。関連して、和田監督にとって動物とはどういう存在でしょうか?

それはもう単純に動物が好きだからです。そして好きな動物を描きたいのです。とっかかりとしてはそれが理由です。自分のなかでブームになっている動物は時期によって変わります。カメブームのときはカメをひたすら描きますし、ブームが去るととたんに描かなくなったりもします。逆にブームが長くつづくときは作品をまたいで同じ動物を登場させたりします。最近はカワウソをよく描いている気がしますね。ただ、それはどんな動物を登場させるのか、という水準の話です。動物が作品内でどのような存在なのかは、登場させる動物を決めてから考えます。たしかにほとんどの作品で動物を登場させてはいますが、同時にほぼ間違いなく人間も登場します。人間至上主義への批判、思想上の人獣一体、共存共生など、動物を用いて表現しているメッセージは作品ごとに変わってきますが、通底しているのは人間と動物の関係性について描いている点だと思います。

——たいへん興味深いです。そういえば、宮澤賢治もよく動物を登場させますね。お話をうかがって、「動物と人間の関係性」というテーマの現時点での集大成的な作品が『秋 アントニオ・ヴィヴァルディ「四季」 より』(2017年)なのかな、という印象をもちました。いかがでしょうか? また、動物のモチーフが意味するところは作品ごとに異なるというお話ですが、『秋』ではさらに、時間の経過とともに意味するものが変化する=関係性の変化を描いているように感じました。これはわたしの感想で完全に余談なのですが、『秋』を観て、異なる存在との関係をとらえなおすようにうながされた気がしました。理解し合っているとおもっていた人があるときぜんぜんわからなくなってしまったり、逆にわかり合えないとおもっていた人にある場面では共感したりという、そういう葛藤や喜びを思いだしました。これは、民族や宗教の違い、動物やAIとの関係、などさまざな問題と重なり合うと思うのですが……。

じっさい問題、人間と動物は違うんですよね。絶対的に違いはある。ただ違い=優劣ではなくて、単に違うというだけで、その違いを認めたうえで、共存している、生活しているんだ、というふうに描くことが多いです。『秋』ではさらに、現実にたいする理想・空想・妄想などを組み込んでいって、時間の経過を通じて変化していく関係を多角的に描きました。それは人間と動物の関係だけでなく、人間同士やそれ以外にも通じるテーマだと思います。最近は自分と違う存在にたいする不寛容さから生じる問題が多く、ニュースなどを見ていてもしんどいです。とはいえ、作品のなかではそうした不寛容さも含めて人間であるということを戯画化して描いている部分もあるので、社会の風潮を(創作のインスピレーションとして)利用している側面も否定しがたいです。

——いまのお話と関連して、和田監督の作品はいっかんして、コミュニケーションのズレと、しかしズレたまま奇妙に一致してしまうおかしさを描いている印象もちます。

コミュニケーションのズレや違和には関心があります。ただ、作品で通じてそれを解決しようとか、答えをだそうという気はありません。そんなに問題は簡単ではないし、ぼくの作品にそんな力はないというか、おこがましいと考えてしまいます。どちらかというとそのズレや違和をズレや違和として描き、「ズレてますよね」と指ししめすことで、観客自身に考えてもらうような作品であれたらと願っています。

——近年は映画にとどまらず、インスタレーションやビデオゲームも制作していますね。映画以外の分野に挑戦してみた感触を教えてください。とくにビデオゲームは、プログラマーとの共同作業など、映画とは大きく異なるアプローチがもとめられるものと想像しますが、いかがでしょうか?

同じアニメーションという手法を使っていても、考え方には違いがあるなと感じました。インスタレーション《私の沼》(2017年)はマルチ画面だったのですが、映画のようにひとつの画面のなかで時間が経過していくのとは違い、複数の画面で自由に時間が操れるぶん、表現できることの幅が大きいというか、いつもと違ったアプローチが考えられるなと思いました。ビデオゲーム『マイエクササイズ』に関しては、ぼくはふだんゲームをまったくしないし、知識もノウハウもないので、今回自分でつくってみて、「ゲーム脳」みたいなものが必要なんだなと感じました。いまも発売に向けて調整中ですが、こんなに文字どおり試行錯誤してなにかをつくるのははじめてです。今回、プロデューサーとしてアニメーション研究者の土居伸彰くんに、プログラマーとしてアニメーション作家の薄羽涼彌さんに、作品に深くかかわってもらっています。この三人を中心に、いろいろな方を巻き込んでつくっていますが、ぼくがゲームを知らないぶん、いい意味で振りまわされながらつくっています。それがときに不安にもなりますが、奇妙な心地よさも感じていて、初めての感覚です。映画以外のアニメーションにも挑戦してみたいと思っていたので、どちらも新鮮で楽しいですね。

——インスタレーションやビデオゲームは、映画と違い作品体験を観客自身がコントロールできる範囲が大きいぶん、和田監督が大切にしている「間」のつくり方に関しても、構想し方をいくらか変更する必要があったのかもしれないと想像しますが、いかがでしょうか?

インスタレーションについては、時間的な「間」はこれまでの考え方とさほど変わりませんでしたが、空間的な「間」のことを考えないといけないのがいままでと違いました。五面の壁にそれぞれ別の映像を投影して、それが観客を取り囲むように配置したので、そこに物理的空間ができあがります。それをどう活用するかを考えるのに苦労しました。またゲームについては、プレーヤーの操作によって速度やタイミングなどが変わってしまうため、こちらで「間」を決めきれないところがあります。その前提のうえでいかにきもちいい「間」を保つかが課題でした。

——『マイエクササイズ』はアニメーション作家によるビデオゲームということで注目度も高いと思います。少し遊ばせていただいたのですが、思いのほか物語性があることに驚きました。あらためてコンセプトなどを教えてください。

内容をざっくり説明すると、ひたすら腹筋をするだけのゲームです。ですが、そこにたどりつくまでかなり紆余曲折がありました。内容を吟味していく過程で、腹筋をつづけていくとどういうことが起こるのか、時間(=腹筋回数)の流れに沿って、ぼくが絵コンテを描くことになりました。物語性を感じてもらえたのであれば、そういう制作過程を経たからだと思います。そもそもなぜ腹筋ゲームなのかをお話ししたいと思います。ずいぶんまえから、坊主頭でパンツ一丁の少年にイヌがまたがっていて腹筋をするたびにイヌのお腹にバフッと顔をうずめる、というアイデアを温めていました。そういうきもちのいい小ネタみたいなものをいっぱい考えて、子供向けのショートショートシリーズとしてつくりたいと思っていたのです。それをプロデューサーの土居くんに話したところ、だったら実現のために文化庁のクリエイター育成支援事業に応募しよう、そこからさらに派生させてゲームもつくってみてはどうか、と提案されました。土居くん自身、個人作家の世界観を反映したビデオゲームにアニメーションの可能性を感じており、ぼくも興味はあったし、ちょうどネタもあったので、それならばゲーム制作に挑戦してみようと思いました。

——和田監督はアニメーション教育にも携わられておりますが、制作とはまったく異なる苦労があると想像します。教育者として念頭においていることを教えてください。

誤解を招くかもしれませんが、教育者として学生を育てようとは思っていません。ぼくが育てるというよりは、育ちたいと思った学生がいたときに、育っていける環境を整えておきたいというモチベーションが強いですね。あとは、ぼく自身が制作をしながら教員もやっているので、制作の様子やその他の活動が、学生にとって参考になったり刺激になってくれたらいいなと考えています。

——最後になりますが、制作中の新作について公開できる情報があれば教えてください。また、今後挑戦してみたい作品や分野があれば、それも教えてください。

現在、新作の制作を進めています。じつはその企画は2010年ごろから準備していたのですが、いろいろあって寝かしに寝かせてしまい、今年になりようやく動きはじめました。これまでも動きのなかに「儀式」的な要素を取り入れたりしてきましたが、今度は「儀式」について正面からしっかり描こうと思っています。短編ではありますが、過去作品よりも長い尺になりそうです。

今後挑戦してみたい作品は、まだ実現できていない子供向けの映像もつくってみたいですね。あとは、現時点では具体的な企画はまったくないですが、映像往復書簡みたいなものを誰かとやってみたいなと思っています。